Wärmespeicherung

Arten und Funktionsweise

Ganz gleich, ob mit fossilen oder regenerativen Energielieferanten – thermische Energie zur Warmwasserbereitung oder Beheizung von Gebäuden lässt sich nur dann effektiv nutzen, wenn die erzeugte Wärme gespeichert werden kann. Nur so können eventuell auftretende Differenzen und Schwankungen zwischen erzeugter und verbrauchter Wärmeleistung ausgeglichen und zeitlich entkoppelt werden.

Zum einen lassen sich Wärmespeicher (WS) nach der Zeitdauer einteilen, über die die erzeugte Wärmenergie gespeichert werden soll. Dazu gehören z.B. Puffer-, Kurzzeit- oder Langzeitspeicher. Zum anderen werden WS nach deren grundlegendem Arbeitsprinzip in sensible, latente oder thermodynamische Speicher unterschieden.

Pufferspeicher

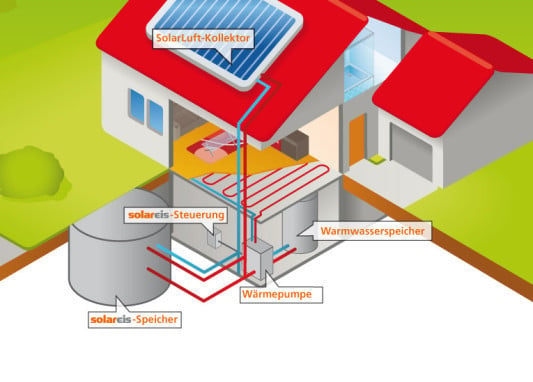

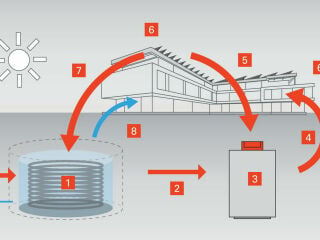

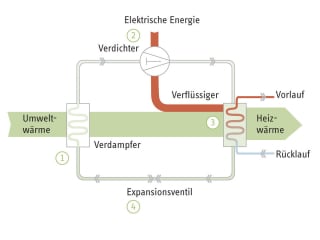

Pufferspeicher kommen meist bei Wärmepumpen, Solarthermieanlagen oder BHKW zum Einsatz, können aber auch mit Gas- oder Holzheizkesseln kombiniert werden. In Form großer Wassertanks mit unterschiedlichem Fassungsvermögen speichern sie das Heizungswasser stunden- oder tageweise. Das Prinzip ist vergleichbar mit dem einer Thermoskanne. So wird einerseits die Einschalthäufigkeit des Wärmeerzeugers vermindert, andererseits die Wärmeverteilung hydraulisch entkoppelt. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise der Wirkungsgrad verbessern.

Kurzzeitspeicher

Mit einer Speicherdauer von bis zu zwei Tagen wird diese Art von Wärmespeicher hauptsächlich bei Holzkesseln, Solar- oder Brauchwasserspeichern eingesetzt, um Wärmeangebot und -nachfrage auszugleichen. Die Wärme muss nicht gleichzeitig erzeugt und wieder verbraucht werden.

Langzeitspeicher

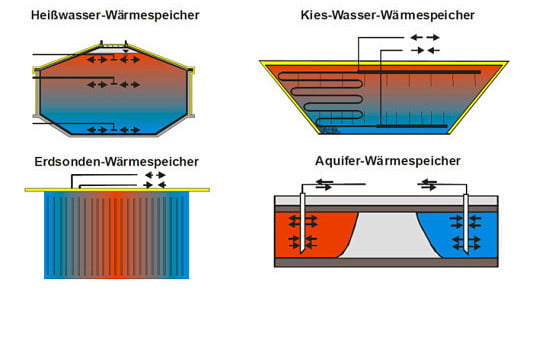

Langzeitspeicher, auch Saisonalspeicher genannt, können über Wochen oder Monate Wärme speichern und eignen sich um den Übergang von der warmen zur kalten Jahreszeit zu überbrücken. Überschüssige Energie, die während der Sommermonate z.B. mittels Solar- oder Geothermie erzeugt worden ist, kann im Erdreich oder im dort zirkulierenden Grundwasser eingelagert werden. Das Ungleichgewicht zwischen Wärmeangebot und -bedarf wird so minimiert.

Sensible Wärmespeicher

Diese Speicher nutzen die sogenannte sensible oder fühlbare Wärme von flüssigen oder festen Speichermedien wie Wasser, Magnesit, Beton oder Erde. Die Energieaufnahme und -abgabe erfolgt durch Temperaturänderung des Speichermediums. Während beim Lagevorgang die Wärme einem Speichermedium zugeführt wird, welches daraufhin seine Temperatur erhöht, gibt das Medium beim Entladen die gespeicherte, thermische Energie wieder ab, die dann u.a. zum Heizen genutzt werden kann. Anwendungsbeispiele sind z.B. Heißwasser- oder Dampfspeicher sowie Kies-Wasser- oder Erdsondenwärmespeicher.

Latentwärmespeicher

Diese Art von Speicher macht sich die Änderung des Aggregatzustandes, von fest zu flüssig oder umgekehrt, zunutze. Gefüllt sind die Speicher mit PCM (engl. Phase Material Change, dt. Phasenwechselmaterial). Ändert ein Speichermedium seinen Aggregatzustand von fest zu flüssig, so nimmt es Wärme auf. Die latente Wärme bleibt dabei im Stoff gebunden und kann durch physikalische Einwirkungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder freigesetzt und nutzbar gemacht werden. Zur Wärmespeicherung eignen sich Salzhydrate oder Paraffine, zur Kältespeicherung Wasser oder wässrige Salzlösungen. Ein Beispiel für einen Latentwärmespeicher sind Eisspeicher, welche die Kristallisationsenergie nutzen – also die Energie, die frei wird, wenn das Wasser gefriert.

Thermodynamische Speicher

Thermodynamische Speicher sind reversible Systeme, welche sich in Sorptionsspeicher und Speicher mit reversiblen chemischen Bindungen unterteilen lassen. Während sich letztere noch weitgehend im Forschungs- und Entwicklungsstadium befinden, werden erstere zumeist in Form von Adsorptionsspeichern mit Wasser als Arbeitsmedium genutzt. Dabei funktioniert einer solcher Speicher wie folgt: Dem festen Speichermedium wird Luft mit einer hohen Temperatur zugeführt. Dadurch kondensiert das im Speichermedium enthaltende Wasser, der entstandene Dampf wird entzogen. Dieser Dampf wird in einem Kondensator wieder verflüssigt, das Wasser bleibt dort. Beim Entladen (Adsorption) verdampft das Wasser abermals durch das Zuführen von Wärme. Dieser Dampf lagert sich an das Sorptionsmaterial (in der Regel Stoffe mit großer innerer Oberfläche und hygroskopischen Eigenschaften wie Zeolithen oder Silikagele), dabei wird Energie freigesetzt und die Luft erwärmt.

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de