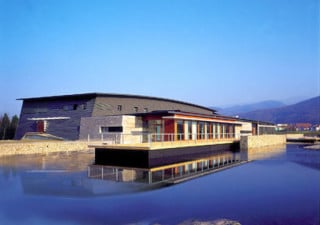

Neubau der Universität für Bodenkultur in Wien

Mensa, Hörsaal und drei Institute im nachhaltigen Türkenwirtgebäude

Jahrzehntelang war der studentische Kulturverein Tüwi im geschichtsträchtigen Türkenwirtgebäude, einem herrschaftlichen Gründerzeithaus, der Universität für Bodenkultur in Wien-Döbling ansässig. Das nördlich vom namengebenen Türkenschanzenpark gelegene Gebäude war jedoch derart baufällig, dass den Betreibern buchstäblich die Decke auf den Kopf fiel. Eine Instandsetzung des Altbaus wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen, weshalb der Bestand abgetragen wurde. Auch das diesernorts von dem Studierendenverein betriebene Beisl, eine österreichische Form der Gaststätte, musste somit weichen. Mehr als ein bloßer Ersatzbau ist das neue, weiterhin Türkenwirt genannte Gebäude. Der Neubau auf dem Campus bietet Räumlichkeiten für den Verein Tüwi und dessen selbst verwaltetes Lokal mit angeschlossenem Hofladen für biologisch angebautes Obst und Gemüse. Darüber hinaus beherbergt er einen Hörsaal für 400 Studierende sowie drei Institute inklusive diverser Lehrbereiche und einer Mineraliensammlung. Außerdem stehen den Studierenden eine Fahrradwerkstatt sowie Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung.

Gallerie

Als Teil der Universität für Bodenkultur hat der Neubau selbstredend hohe Ansprüche an die Nachhaltigkeit zu erfüllen. Er sollte hinsichtlich Materialwahl, CO₂-Abdruck, Energieeffizienz, Haustechnik und Grünraum ein Leuchtturmprojekt werden. Den 2014 ausgeschriebenen, zweistufigen, EU-weiten Wettbewerb konnte das Büro Baumschlager Hutter klar für sich entscheiden. Ihr Entwurf überzeugte insbesondere dadurch, dass sie 46 Prozent der insgesamt 5.650 Quadratmeter großen Nutzfläche unter die Erdoberfläche verlegten, wodurch nur ein kleiner Teil des Baukörpers oberirdisch platziert wurde. Das hat unter anderem den Vorteil, dass die von Erdreich umgebenen Räume weniger Heiz- und Kühlenergie benötigen.

Licht und Grünraum

Zur Kreuzung Peter-Jordan-Straße und Dänenstraße im Südwesten tritt der Neubau als dreigeschossiger Kopfbau in Erscheinung, dahinter nimmt die Höhe sogar noch um ein Stockwerk ab. Nach Westen kragen die oberen beide Geschosse stark aus, sodass sich eine überdachte Vorzone ausbildet. Das niedrigere Volumen springt außerdem deutlich aus der Flucht zurück. Hier führt eine Treppe hinab in einen abgesenkten Hof, an dem das neue Tüwi-Beisl und der Hofladen liegen. Durch diese Lösung entsteht zum einen ein trotz Straßenlage geschützter Außenbereich, zum anderen fällt durch die raumhohen Verglasungen Tageslicht in die eigentlich unterhalb der Straßenebene liegenden Räume.

Holz und Wolle

Die Fassaden prägen vertikale Holzlamellen aus unbehandeltem Lärchenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, die das Gebäude je nach Blickwinkel durchlässig bis kompakt-verschlossen erscheinen lassen. Neben ihrer gestaltgebenden Rolle fungieren sie auch als feststehender Sonnenschutz. Das Holz verleiht in Form breiter Tür- und Fensterrahmen den sonst überwiegend schlicht weiß gehaltenen Innenräumen optische Wärme. Auch die Bestuhlung der Mensa im Erdgeschoss und des Hörsaals besteht aus Holz. Dieser verdankt seine guten akustischen Eigenschaften den Wand- und Deckenbelägen aus reiner Schafwolle.

Durchblicke und Ausblicke

Ein räumlich besonderes Erlebnis bietet sich im Bereich der Essensausgabe: Die Decke ist hier verglast und gibt den Blick frei auf ein Atrium, das als hängender Garten gestaltet wurde. In den oberen Stockwerken sind die Institutsbüros rund um dieses Atrium angeordnet. Sie alle bestechen durch raumhohe Fenster und rote Linoleumböden, bei denen es sich ebenfalls um reine Naturprodukte handelt.

Neben dem abgesenkten Hof gibt es für die Studierenden noch einen weiteren Außenbereich – allerdings in luftiger Höhe, auf dem Flachdach. Dort können sie in der Sonne sitzen, lernen und sogar Pflanzen ziehen. Sollte die Uni stark weiter wachsen, so wie es in den vergangenen Jahren der Fall war, kann das Gebäude dort potenziell aufgestockt und erweitert werden.

Erdwärme und Sonnenenergie

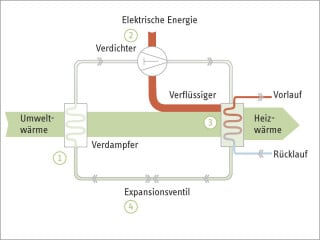

Das Energiekonzept basiert auf dem Zusammenspiel von hochenergieeffizienter Gebäudehülle und Lüftungsanlage, Betonkernaktivierung, Nutzung von Umweltenergie und Abwärme aus Küchenbereichen sowie erneuerbarer Energieträger vor Ort. Der Heizwärmebedarf von 10 kWh/m²a wird u.a. durch 14 Geothermiesonden mit ca. 70 kW Leistung gedeckt, die sich in 125 Meter Tiefe befinden. Sie versorgen sowohl die Wärmepumpe als auch die Kältemaschine mit Wärmeenergie aus dem Erdreich.

Unterstützt werden die Erdpendelspeicher von einer 56 Quadratmeter großen Solarthermieanlage auf dem Dach. Die darüber gewonnene Wärmeenergie wird außerdem zur Warmwasserbereitung für die Küchen und Duschen verwendet. Ein vier Kubikmeter fassender Schichtladespeicher ermöglicht die sonnenstrahlungsunabhängige Bereitstellung der benötigten Energie. Darüber hinaus wird die Abwärme aus den Küchenbereichen genutzt. Die Verteilung der Wärme im Gebäude erfolgt über Niedertemperatur-Raumheizungen, dazu zählen die Fußbodenheizungen sowie die Betonkernaktivierung. Diese fungiert auch als thermischer Speicher. So können Bedarfsspitzen und Zeiten ohne Energiegewinnung aus der Sonne überbrückt werden. Der Solarthermieertrag von 20 MWh/a bzw. 4,2 kWh/m²a und der Photovoltaikertrag von 45 MWh/a bzw. 9,2 kWh/m²a decken achtzig Prozent des Wärmebedarfs.

Strom aus regenerativen Quellen erzeugt eine 322 Quadratmeter große Photovoltaikanlage auf dem Dach mit 53 kWp Spitzenlast. Der Ertrag von 45 MWh/a bzw. 9,2 kWh/m²a deckt 36 Prozent des Bedarfs.

Das Gebäude weist eine positive Primärenergiebilanz auf und erreicht damit Plusenergiestandard. Dafür wurde es mit dem ÖGNI-Zertifikat für Nachhaltiges Bauen in höchster Qualitätsstufe, Platin, ausgezeichnet.

Bautafel

Architektur: Baumschlager Hutter Partners, Dornbirn

Projektbeteiligte: Buschina & Partner ZT, Wien (Statik, Bauphysik); Pgg Blueberg Control, Bruck an der Mur; Rajek Barosch Landschaftsarchitektur, Wien (Landschaftsplanung); BOKU Arbeitsgruppe Ressourcenorientiertes Bauen, Wien (Nachhaltigkeitsberatung)

Bauherrschaft: Bundesimmobiliengesellschaft, Wien

Fertigstellung: 2018

Standort: Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien, Österreich

Bildnachweis: Lukas Schaller, Wien; Baumschlager Hutter Partners, Dornbirn

Fachwissen zum Thema

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 | www.buderus.de