Erweiterung des Landratsamts Starnberg

Neues Haus im alten Gewand

Nicht viele Architekten und Architektinnen haben die Möglichkeit, ein Gebäude aus der eigenen Entwurfsschmiede nach 35 Jahren weiterzubauen. Das Büro Auer Weber existiert lange genug, um das erleben zu dürfen. 1982 am Wettbewerb teilgenommen und bis 1987 fertiggestellt, sollte der damals viel beachtete und ausgezeichnete Bau des Landratsamts Starnberg jetzt ergänzt werden. Voraussetzung war, dass der Anbau in seiner äußeren und inneren Gestalt weitestgehend dem Bestand gleicht.

Gallerie

Mitte der 1980er-Jahre war die architektonische Idee des damaligen Entwurfs noch ungewohnt: Das Haus des Landkreises sollte kein üblicher Behördenbau sein, sondern ein „Haus der Bürger“ mit einer einladenden, offenen und kommunikativen Ausstrahlung. Erreicht werden sollte dies durch vielfältige räumliche Wechselbeziehung zwischen innen und außen, zwischen dem Baulichen und dem Landschaftlichen, dem Künstlichen und dem Natürlichen hier am Starnberger See. Die Konstruktion ist eine Mischung aus Holz, Stahl und Beton, errichtet in modularer Bauweise. Eine prägnante Dachlandschaft mit flacher Neigung legt sich schützend über die beiden Obergeschosse, deren filigrane Konstruktionselemente weitestgehend sichtbar bleiben. Für sein „einprägsam-leichtes Fassadenbild“ und die „intelligenten Grundriss-Disposition“ erhielt das Bauwerk 1989 den Deutschen Architekturpreis und wurde als „architektonischer Ausdruck demokratischen Bauens“ gewürdigt (die Zitate stammen aus dem damaligen BDA-Jurytext). Obwohl das Seeufer rund 200 Meter entfernt ist, reicht das Wasser über Kanäle und Becken bis direkt an das japanisch anmutende Gebäude.

Neues Haus im alten Gewand

Da derweil, nach über dreißig Jahren die Zahl der Mitarbeitenden stark gestiegen war, wurde ein Erweiterungsbau notwendig. Dieser sollte neben Besprechungs- und Sozialräumen 160 neue Arbeitsplätze bieten. Der bestehende, vielarmige Komplex wurde Richtung Nepomukweg im Süden durch einen Anbau erweitert, der architektonisch sowie funktional das bereits Vorhandene aufnimmt und fortsetzt, sodass das Gebäude wie „aus einem Guss“ erscheint und Alt und Neu lediglich durch Details auf den zweiten Blick unterscheidbar sind. Die Herausforderung bestand vornehmlich darin, den Materialeinsatz und die technischen Lösungen von damals auf das heutige Bauen zu übertragen. Das betraf die Statik und den Brandschutz, besonders aber auch die energetischen Anforderungen, die seit den 1980er-Jahren enorm gestiegen sind, sowie die Haustechnik. Zur Erinnerung: Damals experimentierte man im Bauwesen gerade erst mit ersten Solarzellen zur Stromgewinnung und der Einbau einer Ölheizung entsprach dem Standard.

Emissionsfreie Heizung

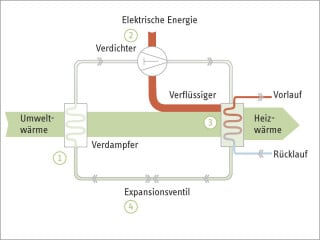

Der neue Erweiterungsbau wurde im KfW-55-Standard umgesetzt. Wichtigste Grundlage für den TGA-Planer Mathias Baumann war dabei die Optimierung der Gebäudehülle, um die Wärmelasten zu mindern und die Auskühlung der Innenräume gleichzeitig gering zu halten. Die Fassade ist deshalb hochwärmegedämmt und mit einer Dreifachverglasung ausgestattet. Bei der Bestimmung der Heizlast wurde von einer Außentemperatur von -16 °C und einer Raumtemperatur von 20 °C ausgegangen. Für die Wärmeerzeugung hätte es die Möglichkeit des Anschlusses an die bestehende Wärmeversorgung oder eine Nahwärmeleitung gegeben. Man entschied sich jedoch für eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe, da gleichzeitig zur Wärmeerzeugung kontinuierlich auch Kälte erzeugt werden muss, etwa für die EDV-Anlagen. Mit einer Wärmepumpe lässt sich in Verbindung mit entsprechenden Wärme- und Kältespeichern gleichzeitig Wärme und Kälte erzeugen. Die Grundwassernutzung ermöglicht dabei eine ganzjährig kostengünstige Wärme- und Kälteversorgung und wird in einer weiteren Ausbaustufe die Kältemaschinen im Bestand ersetzen. Die Übergabe der Wärme bzw. Kälteenergie an den Raum erfolgt überwiegend über eine automatisch geregelte Bauteilaktivierung der Holorib-Beton-Verbunddecken. In den Sanitäranlagen sind aus wirtschaftlichen Gründen Heizkörper eingebaut, die Eingangshalle erhielt eine Fußbodenheizung. Die Grundwasser-Wärmepumpe wird durch eine PV-Anlage mit 250 kWp auf dem Dach mit Strom versorgt. Der den Bedarf übersteigende Strom wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Die Wärmeerzeugung erfolgt somit vollständig CO2-frei.

Optimales Raumklima

Im Sommerbetrieb sorgt eine passive Kühlung über die Lüftungsanlage für angenehm klimatisierte Räume. Über Grundwasserförder- und Schluckbrunnen wird das kühle Grundwasser in einen Wärmetauscher gepumpt, wo es die Wärmeenergie der Zuluft aufnimmt, und wieder zurück ins Erdreich geleitet. Die auf diese Weise heruntergekühlte Zuluft wird in den Büroräumen über Fußboden-Quellluftauslässe eingebracht, die Abluftführung erfolgt durch Überströmung über die Flure zum Foyer und schließlich zum Dach. Das Lüftungskonzept ist bewusst schlank gehalten und soll vor allem die Mindestanforderungen an ein möglichst behagliches Arbeitsklima gewährleisten. Die Luftmengen entsprechen ausschließlich den Mindestluftmengen einer Hygienelüftung. Je nach Anforderung der Regelzone kann die Kühlung auch über Betonkernaktivierung erfolgen. Über das Rohrleitungsnetz des Heiz- bzw. Kühlkreislaufs wird den Räumen die Wärme entzogen und in einem Wärmetauscher an das Grundwasser abgegeben. -tg

Bautafel

Architektur: Auer Weber Assoziierte, Stuttgart/München

Projektbeteiligte: Mathias Baumann, München (Technische Gebäudeausrüstung); Berhringer Beratende Ingenieure, München (Tragwerk); Ingenieurbüro Knab, München (Elektro); Kersken + Kirchner, München (Brandschutz); Braun – Haas + Partner, Neumarkt i.d.OPf (Geologie); Luska Freiraum, München (Freianlagen);

Bauherr/in: Landkreis Starnberg

Fertigstellung: 2021

Standort: Strandbadstraße 2, 82319 Starnberg

Bildnachweis: Aldo Amoretti; Auer Weber Assoziierte, Stuttgart/München

Baunetz Architekt*innen

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 | www.buderus.de