Isolierglas

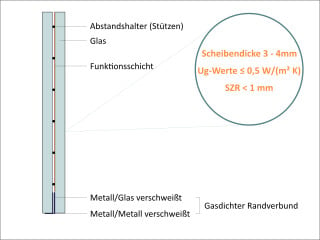

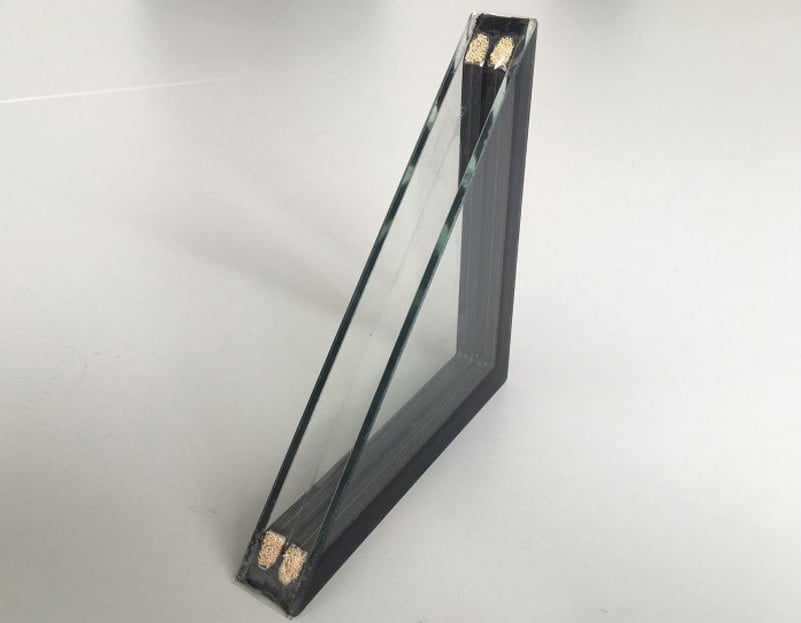

Der Kurzbegriff Isolierglas bezeichnet ein Mehrscheiben-Isolierglas, das eine komplexe und funktionelle Verglasungseinheit darstellt. Es besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen hermetisch abgeschlossenen Scheibenzwischenraum (SZR, auch LZR – Luftzwischenraum genannt, meist 8 bis 16 mm) getrennt sind und nur durch den Randverbund zusammengehalten werden.

Gallerie

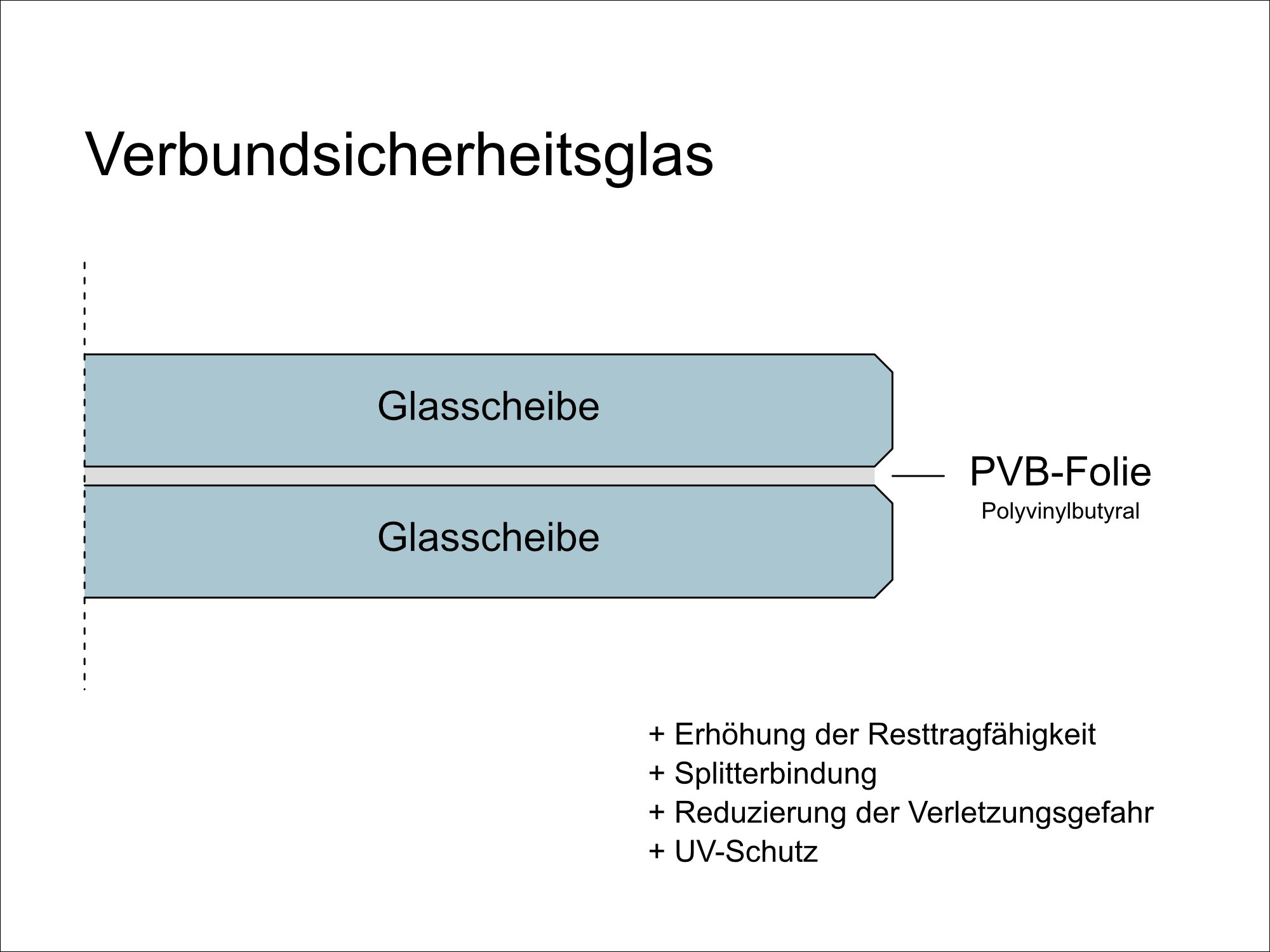

Die Isolierverglasung ist als eigenständiges System zu betrachten, das zur Funktionstüchtigkeit einen umlaufenden Rahmen wie beispielsweise einen Fensterflügel, nicht benötigt. Je nach statischen Erfordernissen können für die Scheiben Floatglas, teilvorgespanntes Glas (TVG) und Einscheibensicherheitsglas (ESG) bzw. daraus hergestellte Verbund- (VG) und Verbundsicherheitsgläser (VSG) zum Einsatz kommen. Darüber hinaus unterscheidet man nach der Anzahl der Glasscheiben zwischen 2-fach und 3-fach Isolierverglasungen, wobei im Bereich der nationalen Anwendung 3-fach Isolierverglasungen – auch im Hinblick auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – den Stand der Technik darstellen.

Niedriger Wärmedurchgangskoeffizient bei

Isoliergläsern

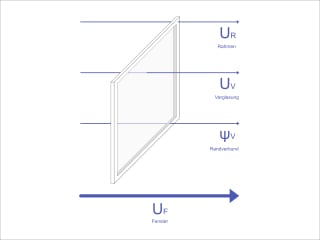

Das Prinzip der Isolierglaseinheit beruht darauf, dass unbewegte Luft ein schlechter Wärmeleiter ist. Der zwischen den Scheiben eingeschlossene Luftraum bildet deshalb eine gute Wärmeisolierschicht. In der Folge reduziert sich der Energieverlust im Vergleich zu einer Einfachverglasung deutlich. Außerdem kühlt die rauminnenseitige Scheibe nicht so stark ab und verringert damit die Absenkung der Raumtemperatur. Das zeigt sich am Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert):

- 1-fach (monolithische) Verglasung (6 mm): Ug = 5,7 W/(m2K)

- 2-fach Isolierverglasung (SZR 16 Luft): Ug = 2,7 W/(m2K)

- 2-fach Isolierverglasung (SZR 16 Luft) und Wärmeschutzbeschichtung (Ɛ = 0,03): Ug = 1,4 W/(m2K)

- 2-fach Isolierverglasung (SZR 16 Argon) und Wärmeschutzbeschichtung (Ɛ = 0,03): Ug = 1,1 W/(m2K)

- 2-fach Isolierverglasung (SZR 16 Krypton) und Wärmeschutzbeschichtung (Ɛ = 0,03): Ug = 1,0 W/(m2K)

- 3-fach Isolierverglasung (2 x SZR 12 Krypton) und 2 x Wärmeschutzbeschichtung (Ɛ = 0,03): Ug = 0,5 W/(m2K)

- Vakuumisolierverglasung: Ug ≤ 0,7 W/(m2K)

Neben der Größe des Scheibenzwischenraums, dem Füllgas und der Beschichtung ist der U-Wert einer Isolierverglasung auch von der Einbausituation abhängig. Nach DIN EN 673 Glas im Bauwesen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) - Berechnungsverfahren bzw. nach DIN EN 674 Glas im Bauwesen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) - Verfahren mit dem Plattengerät kann er für unterschiedliche Neigungen ermittelt werden. Die Hersteller geben in der Regel jedoch den Wert für die vertikale Einbausituation an. In dieser Lage steigt die Warmluft an der Innenseite der Verglasung auf und es entsteht ein großer, langsamer Luftstrom mit relativ wenig Luftbewegung. Neigt man die Verglasung gegen die Horizontale, nimmt die Konvektion im Scheibenzwischenraum zu.

Gallerie

Isolierglaseffekt

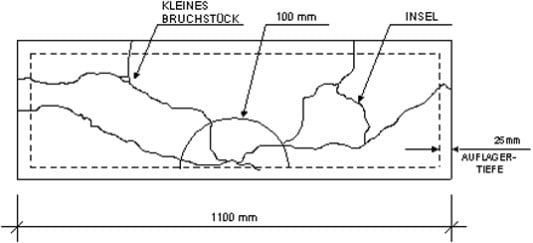

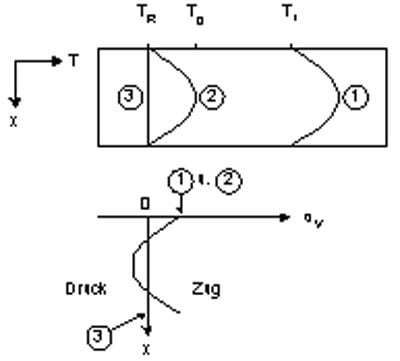

Aufgrund des hermetisch abgeschlossenen Scheibenzwischenraums erzeugt eine Änderung der Temperatur oder des barometrischen Drucks automatisch eine Druckdifferenz zwischen Scheibenzwischenraum und der außenliegenden Atmosphäre (isochore Druckverhältnisse). Bedingt durch diesen als Isolierglaseffekt bezeichneten Vorgang erhöht sich der Druck im SZR durch einen Temperaturanstieg im Sommer (hohe Temperaturen und Hochdruck) und verringert sich bei einer Temperaturabsenkung im Winter (tiefe Temperaturen und Tiefdruck). Dementsprechend verformt sich das Isolierglas unterschiedlich: Bei einer Druckerhöhung dehnt sich der Randverbund und die Glasscheibe wölbt sich nach außen, bei einer Drucksenkung staucht sich der Randverbund und die Scheiben wölben sich nach innen.

Gemäß DIN 18008-1 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen ist dieser Effekt anhand statischer Nachweisverfahren für Isolierglas als separater Lastfall (Klimalast) zu berücksichtigen: Als Regelwerte wird dort für den Sommer-Lastfall eine Temperaturdifferenz von +20 K und für den Winter-Lastfall -25 K angegeben. Darüber hinaus sind Änderungen des atmosphärischen Drucks und Ortshöhendifferenzen je nach Jahreszeit zu berücksichtigen. Besondere Bedingungen (z. B. innenliegender Sonnenschutz, unbeheiztes Gebäude) sind durch weitere Zu- oder Abschläge ebenfalls einzubeziehen.

Grundsätzlich und im Wesentlichen hängt der Isolierglaseffekt von der Steifigkeit des Systems ab, sodass sich große Scheibenzwischenräume, schmale Glasformate und asymmetrische Glasaufbauten sowie große Höhenunterschiede als kritisch erweisen. Bei Dreifach-Isolierverglasungen ist der Isolierglaseffekt stärker ausgeprägt, da sich die beiden Scheibenzwischenräume addieren. Bei großen Scheibenformaten ist dagegen eher der Lastfall Wind bemessungsrelevant.

Gallerie

Randverbund

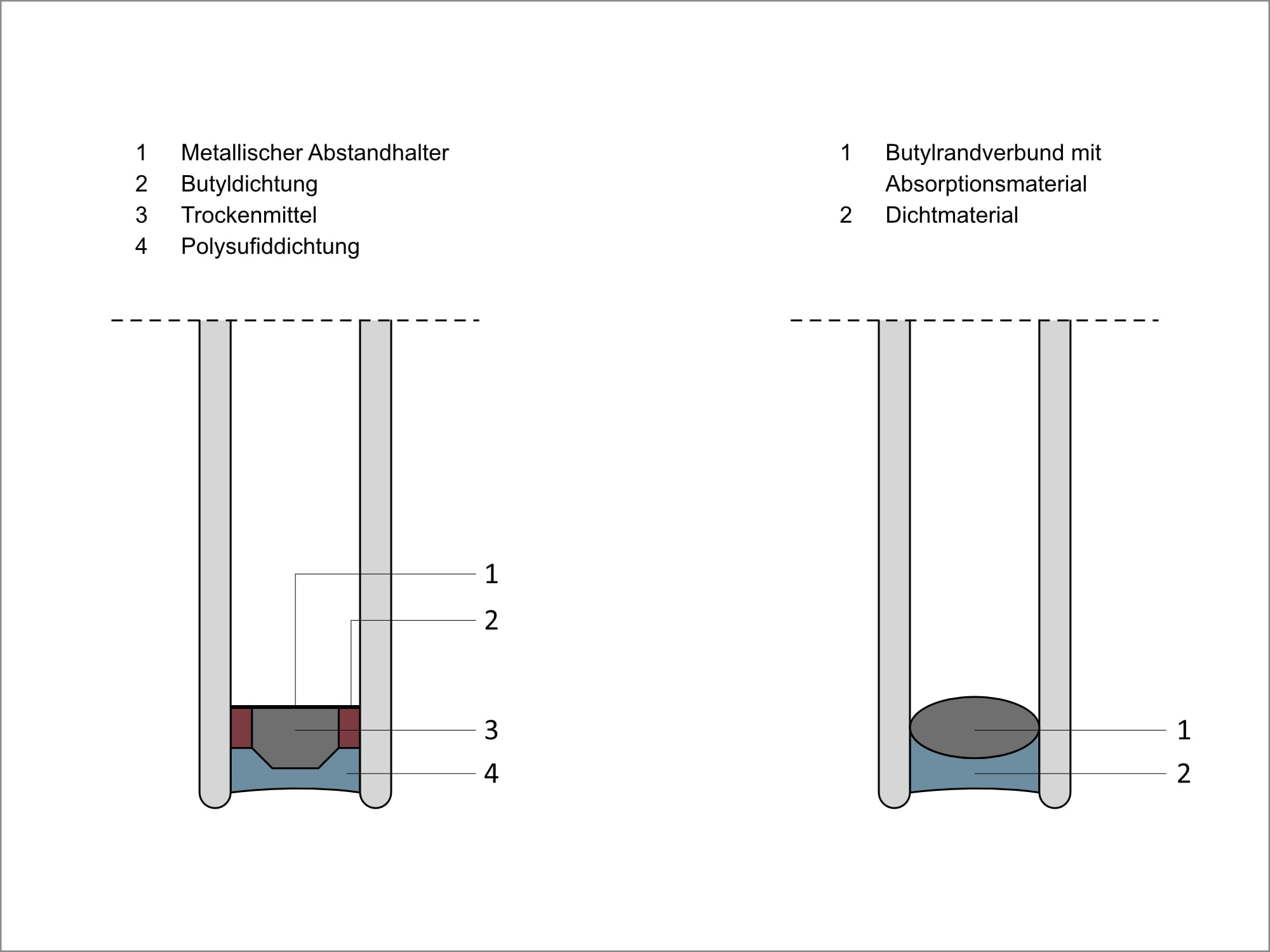

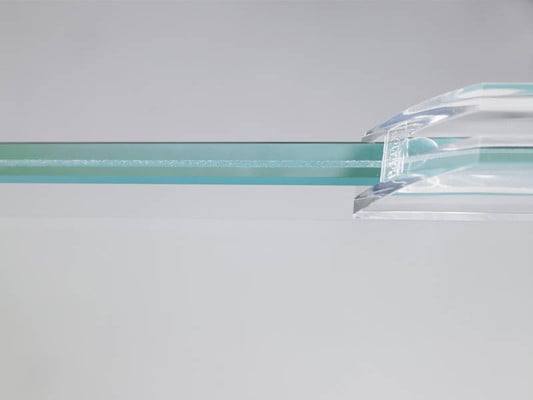

Dem Randverbund kommt die wichtige Aufgabe zu, die einzelnen Glasscheiben dauerhaft zu verbinden und eine dampfdichte Sperre zu bilden. Insbesondere die Letztgenannte muss über die Nutzungsdauer hinweg eine Nachdiffusion von Wasserdampf in den SZR verhindern. Verformungen infolge des Isolierglaseffektes muss der Randverbund elastisch ausgleichen und dabei beständig sein gegen chemische Einwirkungen aus Atmosphäre und UV-Strahlung. Die Breite des Randverbundes wird durch den Abstandshalter bestimmt. Er ist mit einem Trockenmittel (auch: Adsorptionsmittel) gefüllt und mit Polyisobutylen (Butyl) eingeklebt. Diese Verklebung wird als Primärdichtstufe bezeichnet. Sie dichtet die Verklebung der Glasscheiben ab und verhindert die Diffusion von Wasserdampf und Gas.

Als Trockenmittel wird meistens Aluminiumsilikat oder Zeolith verwendet. Es entzieht dem Gas des SZR herstellbedingte Restfeuchte. Als Materialien für die Abstandhalter kommen perforiertes Aluminium, verzinkter Stahl oder Edelstahl sowie heute meistens verschiedene Kunststoffverbundmischungen (warme Kante) zum Einsatz. Zur Abdichtung des Isolierglases wird der Hohlraum außerhalb des Abstandhalterrahmens bis zur Scheibenkante mit einem Sekundärdichtstoff auf Polysulfid- (Thiokol), Polyurethan- bzw. Silikonbasis oder Hotmelt, einem Schmelzklebstoff, gefüllt. Die Überdeckung der Dichtstoffauflage muss mindestens 2 bis 3 mm betragen. Aufgabe der Sekundärdichtstufe ist es, die Glasplatten dauerhaft zu verbinden und den SZR hermetisch dicht abzuschließen.

Für Überkopfverglasungen oder Structural-Glazing-Isoliergläser wird als Dichtmaterial auch schwarzes Silikonverwendet, das zwar eine wesentlich bessere UV-Beständigkeit, aber eine deutlich höhere Diffusionsrate für Füllgase aufweist. Die elastische Sekundärdichtstufe gewährleistet die Aufnahme aus Klimalasten resultierender Verdrehungen der Glasplattenränder.

Gallerie

Scheibenzwischenraum (SZR)

Der Wärmefluss durch Isolierglas wird neben der Wärmestrahlung

und Wärmeleitung auch durch Konvektion (= Luftbewegung,

Energiefluss) bestimmt:

- Wärmestrahlung infolge des Emissionsvermögens der Scheibenoberfläche (Anteil ca. 65% bei konventionellem Isolierglas ohne Wärmeschutzbeschichtung)

- Wärmeleitung und Konvektion (Anteil ca. 35% bei konventionellem Isolierglas ohne Wärmeschutzbeschichtung)

Durch die Verwendung von Edelgasen als Füllmedium im SZR kann der Wärmefluss in der Fläche eines Isolierglases positiv beeinflusst werden. Üblicherweise werden Argon oder Krypton verwendet; das Edelgas Xenon besitzt keinen marktrelevanten Einfluss. Die Füllgase sind schwerer als Luft und können somit aufgrund ihrer größeren Trägheit – bedingt durch die größeren Atome der Gase – nicht so gut auf Temperaturdifferenzen zwischen den Scheiben reagieren. Die bessere Dämmwirkung von Krypton im Vergleich zu Argon erlaubt es, den SZR zwischen den Scheiben geringer auszuführen. Alterungsbedingt kann sich die Gaskonzentration mit der Zeit ändern. Langzeitprüfverfahren und Anforderungen bezüglich Gasverlustrate und Grenzabweichungen für die Gaskonzentration sind in DIN EN 1279-3 Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas aufgeführt.

Gallerie

Beschichtungen

Um die Oberflächen der Gläser eines Mehrscheiben-Isolierglases

nicht zu verwechseln, helfen Positionsbezeichnungen. Für ein

Zweifach-Isolierglas lauten diese:

- Pos. 1 = Außenseite Außenscheibe

- Pos. 2 = Innenseite Außenscheibe (zum SZR hin)

- Pos. 3 = Außenseite Innenscheibe (zum SZR hin)

- Pos. 4 = Innenseite Innenscheibe

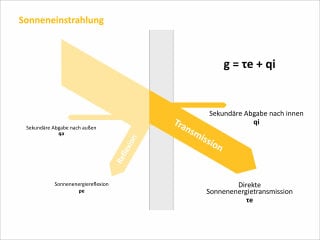

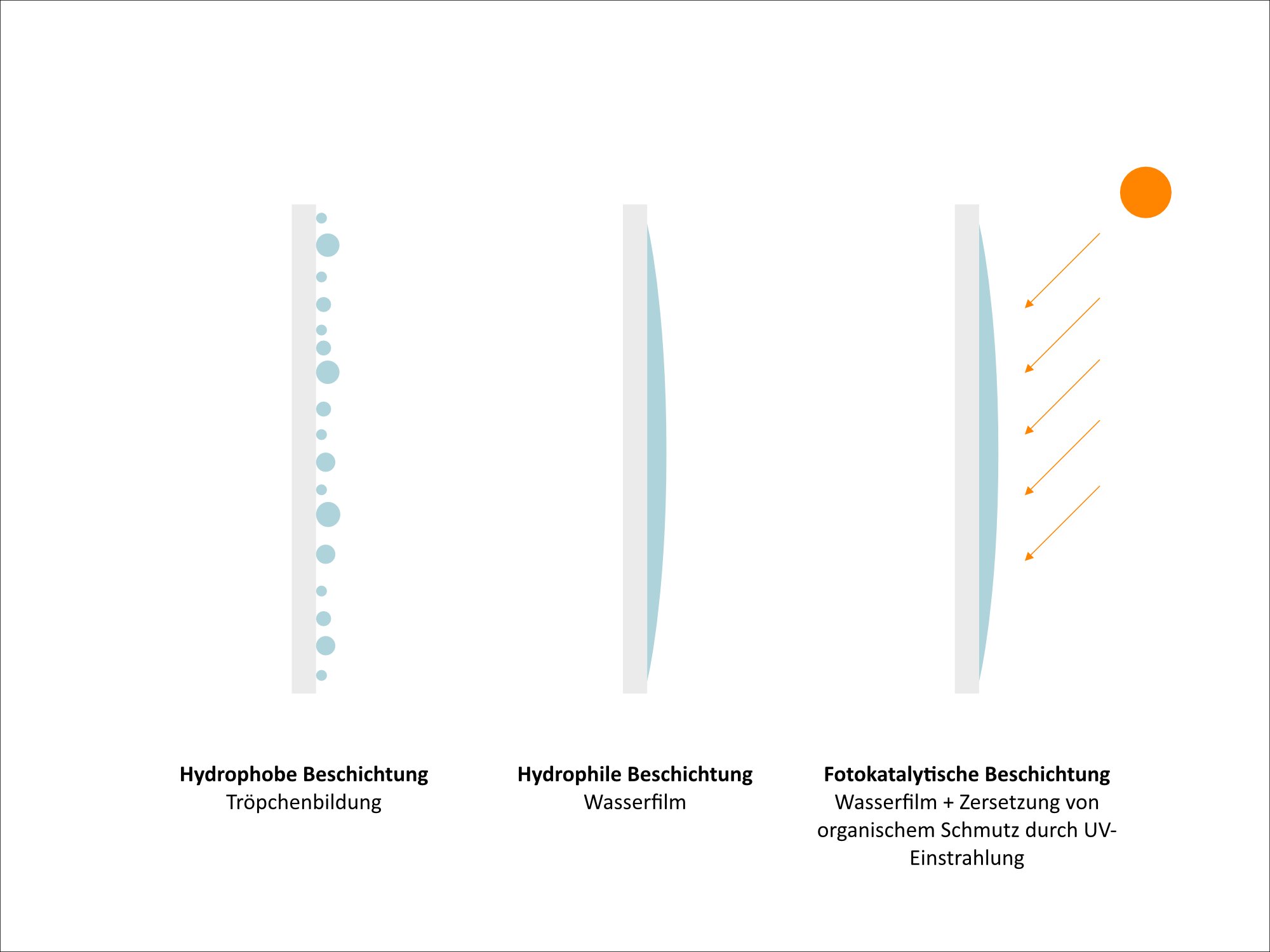

Dem Scheibenzwischenraum zugewandte Glasoberflächen (Pos. 2 und Pos. 3) können mit funktionalen Beschichtungen versehen werden. Wärmeschutzbeschichtungen dienen der Reduzierung des Wärmeverlustes (U-Wert) und einer Erhöhung der solaren Gewinne (g-Wert). Üblicherweise werden sie auf Pos. 3 angeordnet, da sie auf Pos. 2 die g-Werte verringern würden. Deshalb findet sich auf Isoliergläsern mit Wärmeschutzbeschichtung ein Hinweis zur Orientierung der Scheibe beim Einbau.

Sonnenschutzbeschichtungen sind so beschaffen, dass sie die Sonneneinstrahlung reflektieren und damit die solaren Gewinne reduzieren. Als chemische Funktionsbeschichtung (Online-Beschichtung) können sie auf Pos. 1, als Offline-Beschichtungen (mittels Magnetron-Sputter-Verfahren oder Sol-Gel-Verfahren) auf Pos. 2 und Pos. 3 angeordnet sein. Bei hochwertigen Verglasungen wird häufig eine Kombination aus Sonnenschutzbeschichtung auf Pos. 2 und Wärmedämmbeschichtung auf Pos. 3 gewählt.

Speziell bei Dreifach-Isolierverglasungen kann sich die mittlere Scheibe bei Sonneneinstrahlung sehr stark aufwärmen. Wird die mittlere Scheibe beschichtet, empfiehlt sich die Verwendung von vorgespannten Gläsern (TVG oder ESG), die eine höhere Temperaturwechselbeständigkeit besitzen und somit das Risiko thermischer Sprünge verringern.

Gallerie

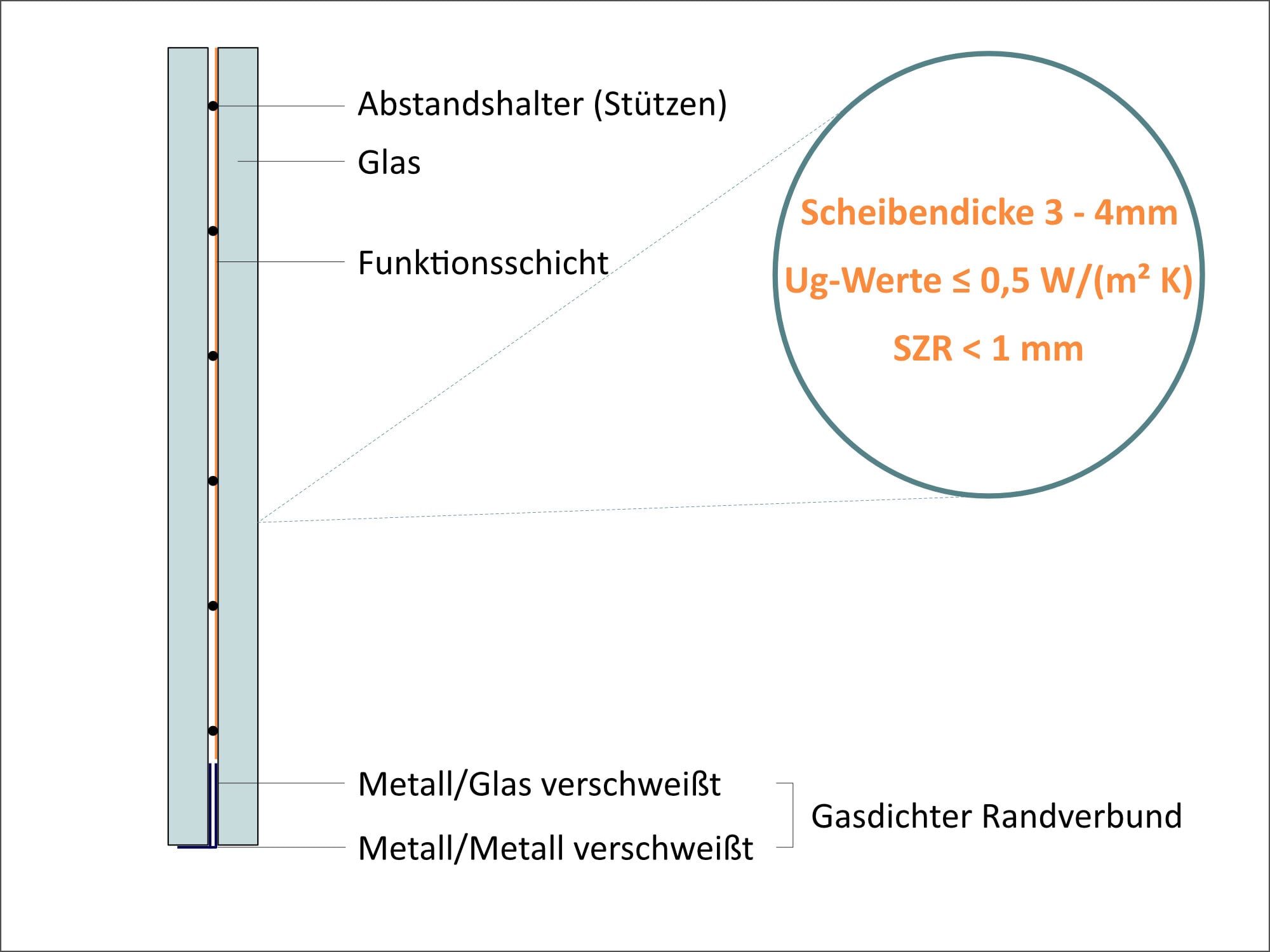

Gewichtsreduzierung von Dreifach-Isolierglas

Moderne Dreifach-Isolierverglasungen haben den Nachteil, dass sie durch die weitere Glasscheibe sehr schwer werden können. Am Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) untersuchte man deshalb das Potenzial der Gewichtsreduzierung durch die Verwendung von Dünnglas oder Kunststoffplatten bzw. -folien. Die Untersuchungen zeigen, dass für Scheiben mit einer kurzen Kante (etwa 65 cm) für Glasdicken ≤ 4 mm Vorspannbedarf besteht. Bei großformatigen Abmessungen ist dies aus statischen Gründen nicht unbedingt notwendig. Aufbauten mit Folien anstelle einer Glasscheibe in der Mitte haben sich als komplexe, aber machbare Systeme erwiesen.

Isoliergläser mit transparenten Kunststoffplatten als mittlere Scheibe erfordern eine spezielle Lagerung, die eine thermische Ausdehnung ohne Belastung des Randverbunds ermöglicht. Aufgrund des Feuchtegehalts der Kunststoffplatten, müssen diese entweder vor dem Einbau getrocknet werden oder die Trockenmittelmenge großzügiger dimensioniert werden. Zunächst sind Isolierglasscheiben mit Dünngläsern im Vergleich zu konventionellen Glasdicken hinsichtlich der Luftschalldämmung im Nachteil. Dies lässt sich durch einen asymmetrischen Aufbau des Isolierglases jedoch kompensieren. Bezüglich des Wärmedurchgangskoeffizienten, des Gesamtenergiedurchlassgrads und des Lichttransmissionsgrads stehen sie herkömmlichen Isoliergläsern in nichts nach.

Eine zukünftige Alternative könnten auch Vakuumverglasungen

sein, an denen seit Jahren an verschiedenen Instituten geforscht

wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Isolierverglasungen wird die

Luft im SZR nahezu komplett evakuiert, eine Befüllung mit Edelgasen

erfolgt nicht. Dadurch fehlt das Medium, das Wärme

und Schall zwischen Innen- und Außenscheibe

transportiert. Allerdings resultiert aus dem Vakuum ein erheblicher

Druck auf die Glasscheiben. Dies macht den Einsatz von kleinen,

kaum wahrnehmbaren Stützkörpern erforderlich, die in einem

regelmäßigen Raster zwischen den Gläsern angeordnet werden.

Fachwissen zum Thema

BauNetz Wissen Glas sponsored by:

Saint-Gobain Glass Deutschland